NEWS

2025.05.19

SSS#8 スポーツとエンパワメント

成城大学スポーツとジェンダー国際平等研究センター(以下、SGE)は、YouTubeチャンネル『Sport for Social Solutions (SSS)』を運営しています。本チャンネルでは、専門家や行政関係者、アスリートなどの幅広いゲストとともに、社会課題解決のプラットフォームとしてのスポーツに光を当て、情報提供や意見交換を行います。

成城大学スポーツとジェンダー平等国際研究センター YouTubeチャンネル:

SSS第8回目のテーマは「スポーツとエンパワメント」。

SGEポスドク研究員の二人が各分野の専門家にインタビューを行い、視聴者と共に学びを深める「ポスドクインタビュー回」。今回は、成城大学文芸学部准教授であり、SGEの特別客員研究員でもある稲葉佳奈子准教授をゲストに迎え、スポーツを通じた女性のエンパワメント、そして「女性活躍」という言葉の意味を考察します。「女性活躍」という言葉の陰に、私たちが見落としている視点とは?

稲葉佳奈子氏(成城大学文芸学部 准教授)

専門分野は、スポーツとジェンダーやスポーツ社会学。著書に、『スポーツとLGBTQ+:シスジェンダー男性優位文化の周縁』(2022年、共著)がある。成城大学スポーツとジェンダー平等国際研究センターの特別客員研究員。

スポーツ界における女性たちのアクションー国内外の事例

これまでのポスドクインタビュー回では、東京大学大学院の田中東子教授や城西大学の山口理恵子教授へのインタビューを通して、スポーツ界におけるジェンダー課題をさまざまな角度から深掘りしてきました。

SSS#6 「スポーツとフェミニズム」の記事はこちら

SSS#7 「スポーツとジェンダー」の記事はこちら

近年のオリンピックにおける男女参加率を見れば、表面的にはスポーツにおけるジェンダー平等はほぼ達成されたように見えます。しかし、実際には、女性アスリートが性的な視線の対象とされる「性的モノ化」や「ママなのに金メダル」といったジェンダー規範に基づく報道、外見を重視するルッキズム、さらには男女間のアスリート賃金格差など、依然として課題は根強く残っています。

その上で、稲葉准教授はこれらの課題を単に受け入れるのではなく、「積極的に声を上げ、アクションを起こすことで賛同を募り、それを力に変えて実際に状況を変えていく動きが見られるようになってきた」と話します。

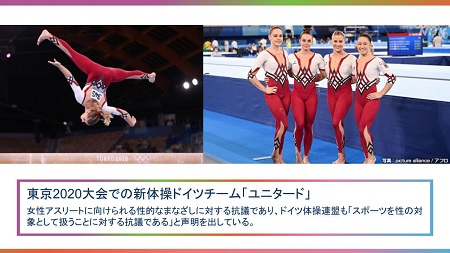

その象徴とも言えるのが、米国の女子サッカー代表チームによる「Equal Pay運動」です。選手やその支援者らが「Equal Pay, Equal Play(同じプレーには同じ報酬を)」をスローガンに掲げ、男女の賃金・賞金格差に抗議しました。彼女たちの声は世界中の注目を集め、2022年5月、米国サッカー連盟は同国代表チームに対して男女で同額の賃金と賞金を支給することに合意しました。また、2021年に開催された東京2020大会では、新体操のドイツ女子代表チームが、従来のビキニカットのレオタードではなく、脚全体を足首までを覆う「ユニタード」を着用して出場したことが大きな話題となりました。ドイツ体操連盟はこのことについて「スポーツを性の対象として扱うことに対する抗議である」と声明を発表。女性アスリートが自由に自らの身体の表現の仕方を選び取ることの重要性を、オリンピックの舞台で訴えました。

さらに、日本のスポーツ界においても、セクハラや性的暴行を受けた被害者が自身の経験を共有するムーブメント「Me Too運動」などの社会的な動きを背景とし、「声を上げる状況がつくられつつある」と稲葉准教授は話します。特に、「女性アスリートの三主徴」とされる「エネルギー不足」「無月経」「骨粗鬆症」は、激しいトレーニングによって誘因されやすく、女性アスリートにとって健康上のリスクとなりやすいため、アスリートたちがメディアを通して声を上げる姿が見られるようになりました。

また、2021年に設立された日本の女子プロサッカーリーグ「Women Empowerment LEAGUE(WEリーグ)」は、その設立意義の一つに「日本の女性活躍社会を牽引する」ことを掲げています。その名の通り、スポーツを通じて女性のエンパワメント(その人自身が持っている力を引き出し、自信を持って本来の力を発揮できるようにすること)を促進するために、従来のプロリーグとしての発展だけでなく、女性リーダーの育成や多様な場で活躍する女性の姿の発信、職業としてのスポーツの選択肢の拡大、そして各チームの社会貢献活動を推進するなど、プロリーグとしての新たな形に挑戦しています。

「スタートラインに立てない」──問い直される「女性活躍」の意味

WEリーグの取り組みを先駆的な事例として挙げた上で、次に稲葉准教授は、ここで謳われている「女性活躍」の「女性」とは誰なのか、女性が「活躍」するとはどういうことなのかについて、再考することの必要性に触れました。

女性や社会的マイノリティの人々のキャリアアップにおける障壁を表現する言葉として「ガラスの天井」があります。能力や実績があるにもかかわらず、性別や人種などを理由に昇進が阻まれる構造的な障壁を指すもので、WEリーグでも、この「ガラスの天井」をテーマにした動画やトロフィーが制作され、メッセージとして発信されています。

しかし、稲葉准教授は「このガラスの天井に”ぶつかる”ことのできる人も限られている」と指摘します。「そもそも”女性活躍”を推進していくことにポジティブな印象を持つ人は、能力ややる気があるのに、何らかの制度的な問題によって力が発揮できない状況が続いている人」であるとした上で、このような”スタートライン”に立つこと自体がすでに高いハードルとなっていることに言及しました。

たとえば、日本初の女子プロサッカーリーグとして設立されたWEリーグは、女の子たちに「女子サッカー選手」という職業の選択肢を示し、将来の可能性を広げることに貢献しています。しかし同時に、経済的・地理的な事情などからそもそもスポーツ自体にアクセスできない——つまり、そもそもスタートラインにすら立てない子どもたちの存在も見落としてはいけません。

「女性活躍」を推進する動き自体は前向きなものですが、私たちはその言葉が想定している「女性」とは誰なのか、そしてそこからこぼれ落ちているのは誰なのかという問いにも立ち返る必要があります。稲葉准教授は、その問いに応えるためには「想像力を働かせること」が必要であると話し、今後に向けた課題として提起しました。

今回の記事のフル動画はこちらよりご覧いただけます。