NEWS

2025.07.17

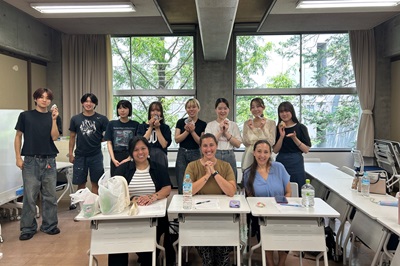

実践的な英語力の習得を教育目的の一つに掲げている社会イノベーション学部では、今年度もアメリカのNPO、Global Education Insightsが企画する「日本の教育制度視察ツアー」の訪問団を受け入れました。ツアーに参加した5名のアメリカ公立小学校・中学校の現職教員とNPO所属のツアーリーダー2名が、7月7日(水)の第2時限と第3時限に2年生の必修科目6クラスに分かれて出席しました。

第2時限では、都築幸恵教授の「基礎ゼミナール」で、日本が初めてというゲストに役立ててもらおうと、学生たちはグループに分かれてプレゼンテーションを企画しました。「○○をください」の使い方を説明した後、同じ建物内に設けられた特設ドリンクバーに移動し、日本語での買い物を体験してもらいました。さらに、日本の慣習やマナー、日米のオノマトペの違い、年齢別に見る日米の「魅力的な人」の特徴など、ゲストも参加し、多彩な発表が行われました。出席した2名のゲストは、「どの活動も実践的で役に立ち、非常に興味深かった」と 感激していました

後藤悠里准教授の「基礎ゼミナール」では、学生がゼミナールで取り組んでいるテーマに関する発表(植物が与える心理的効果、大学生の栄養摂取および睡眠の状況、ソーシャルネットワークサービスに対する意識)が行われました。発表後には、3名のゲストへの質問時間も設けられ、また、ゲストからは感想やアメリカの実態についての説明があり、学生達はアメリカの様子を実感を持って知ることができたようです。

磯野達也教授の「Business English Reading and Writing」では、学生たちがグループに分かれて、「東京でき行きたい場所・店/東京で買うならこれでしょ/東京の若者がすること」などのテーマでプレゼンを行い、2名のゲストは、各プレゼンに対して質問をして、今回のNPOの活動に取り入れられる内容だと話しながらメモを取っていました。

第3時限には、遠藤健哉教授の「基礎ゼミナール」で、企業における組織のデザインをテーマとして2名の学生がプレゼンテーションを行った後、2名のゲストを交えてのディスカッションとなり、教員組織の日米比較や米企業での働き方や転職の仕組み等へ話題が広がりました。

後藤康雄教授の「基礎ゼミナール」は、映画やアニメなどのフィクションを参考にして“Supreme Innovation(至高のイノベーション)”を考えることがテーマで、学生達がグループに分かれて、「人間の感情のエネルギーを燃料にする」「ポケモンたちを使った輸送手段」など独創的なアイデアが披露されました。2名のゲストはプレゼンで示されるアニメーションを楽しみながら、アイデアの利点や問題点に、質問を挟みながら聞き入っていました。

L.ニューベリー・ペイトン講師の「English Ⅱ: Public Speaking」では、少子化や男女平等など日本の社会問題についてスピーチの練習を行い、学生一人ひとりが3名のゲストから個別にアドバイスを受けていました。

学生たちにとっても、ゲストにとっても、今現在の日米の様子を現実味をもって知ることができる有益な機会となりました。NPO、Global Education Insightsは、来年度も同様の視察旅行を計画していて、本学を訪れる予定にしています。