NEWS

2015.10.21

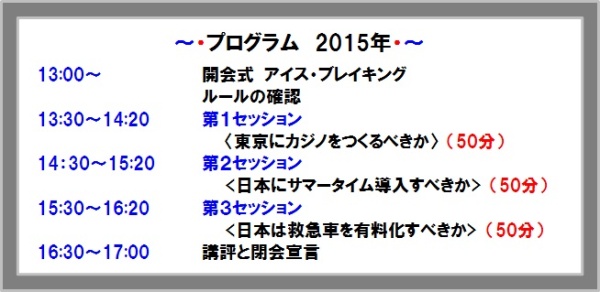

後期開講前の9月14日(月)、2015年度 経済学部・社会イノベーション学部合同ディベート大会が開催されました。

両学部の公認となって2回目、通算4回目の今回は、9ゼミ12チーム約100名が参加し、三つのテーマを賛成・反対に分かれて、1テーマ学部対抗2対戦で実施されました。

ルール作り、テーマ設定、対戦組合せ決めなど、運営の全てを、ゼミ代表の学生を中心に、役割を決め、夏休み前から準備してきたとのこと。

以下、ディベート対戦の流れを紹介しながら、その雰囲気をお伝えします。

【①ゼミ紹介】

対戦をはじめる前に、お互いのゼミ紹介をします。

パワポを使って、紹介するチーム、

マイク一つで自分たちのゼミを表現するチーム、

1分間で、各ゼミの個性が見えてきます。

【司会進行・審判】

審判は、別の2チームから3名ずつ、計6名。

司会進行は、さらに別の2チームから1名ずつ、計2名。

全参加チームが、協力してゲームを進めます。

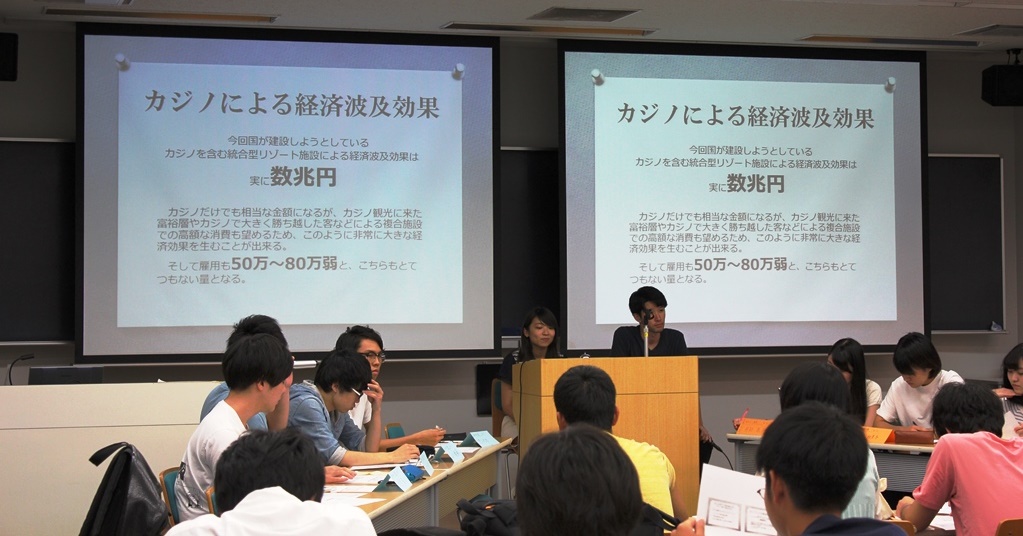

【②立論】(4.5分)賛成側

大勢の学生が見守る中、賛成側の立案から対戦が始ります。

それぞれのチームは、各個人のテーマに対する意見とは無関係に賛成側と反対側(肯定対否定)が与えられます。

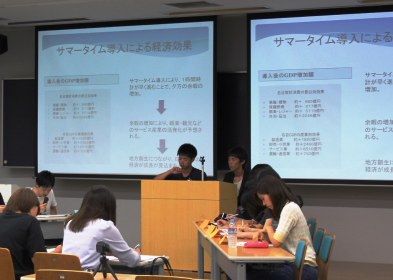

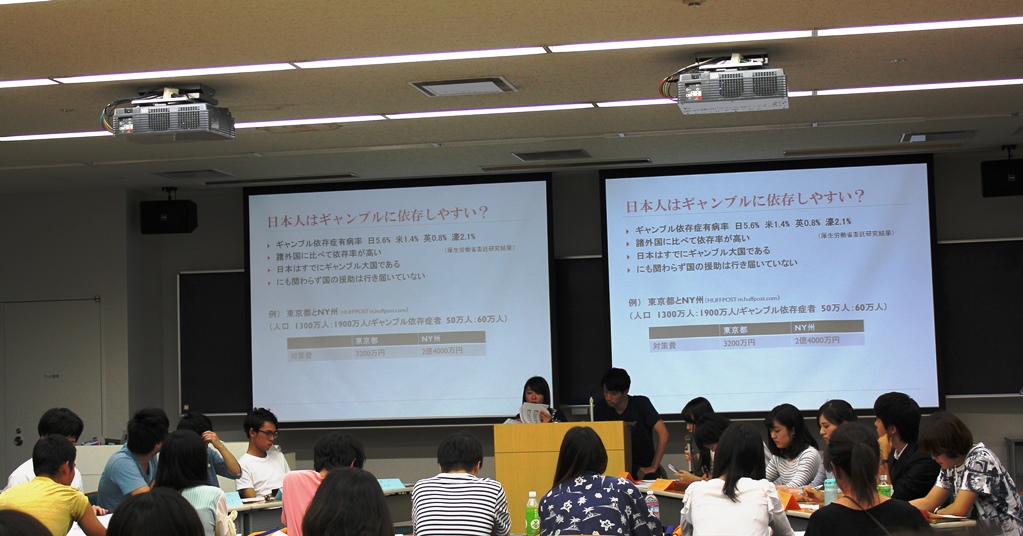

【②立論】(4.5分)反対側

提示できる資料の枚数もルールにより定められています。

論証は、あくまで論理とデータで行います。メンバーは、自分に与えられた選択肢を論証するために、全力をあげます。

【③作戦タイム】(4分)

質疑応答に向けて、各メンバーが気付いた相手チームの立場の矛盾点、あいまいな点を洗い出し、内容・順番・担当など、作戦を練ります。

また、相手チームの立案を受け、予測できる質問への応答の確認もします。

【④質疑応答】

反対側から⇒賛成側へ(8分)

賛成側から⇒反対側へ(8分)

【⑤作戦タイム】(4分)

【⑥最終弁論】

賛成側(2.5分)/反対側(2.5分)

【⑦判定&集計タイム】(2分)

審判は、確認されているルール・評価基準に則り、相談せずに、自分で判定します。

【⑧結果発表・審判による判定理由の説明】(6分)

審判一人ひとりが、判定理由を述べます。(1人40秒)

今回はどのゲームも、勝敗としては「6対0」という完勝・完敗という結果となりましたが、各審判の講評で、

判定理由とともに、僅差であったという弁が語られました。

ゲームの後は、ノーサイド、充実した空気がとんできます。

成城大学・企画調整室